「ゆるい共同体」だったらつくることができる【内田樹さんインタビュー】(前編)

D×Pが取り組む社会課題は、「10代の孤立」です。彼らは大人に比べると経済的資本など使えるリソースや選択肢が限られています。経済的困難・家庭内不和・不登校など、さまざまな困難が重なると、生活が立ちゆかなくなったり、安心できる場や所属先を失ったりと孤立しやすい状況が生まれます。

頼れる人とのつながりをなくし孤立した状況になると、社会にあるさまざまなセーフティネットへ辿り着くことも難しくなります。D×Pは、困難な環境下にある若者たちにセーフティネットと機会を提供するために、LINE相談事業や大阪ミナミの繁華街にユースセンターをつくり活動しています。

そもそもなぜ若者が孤立する現代の状況が生まれたのでしょうか?

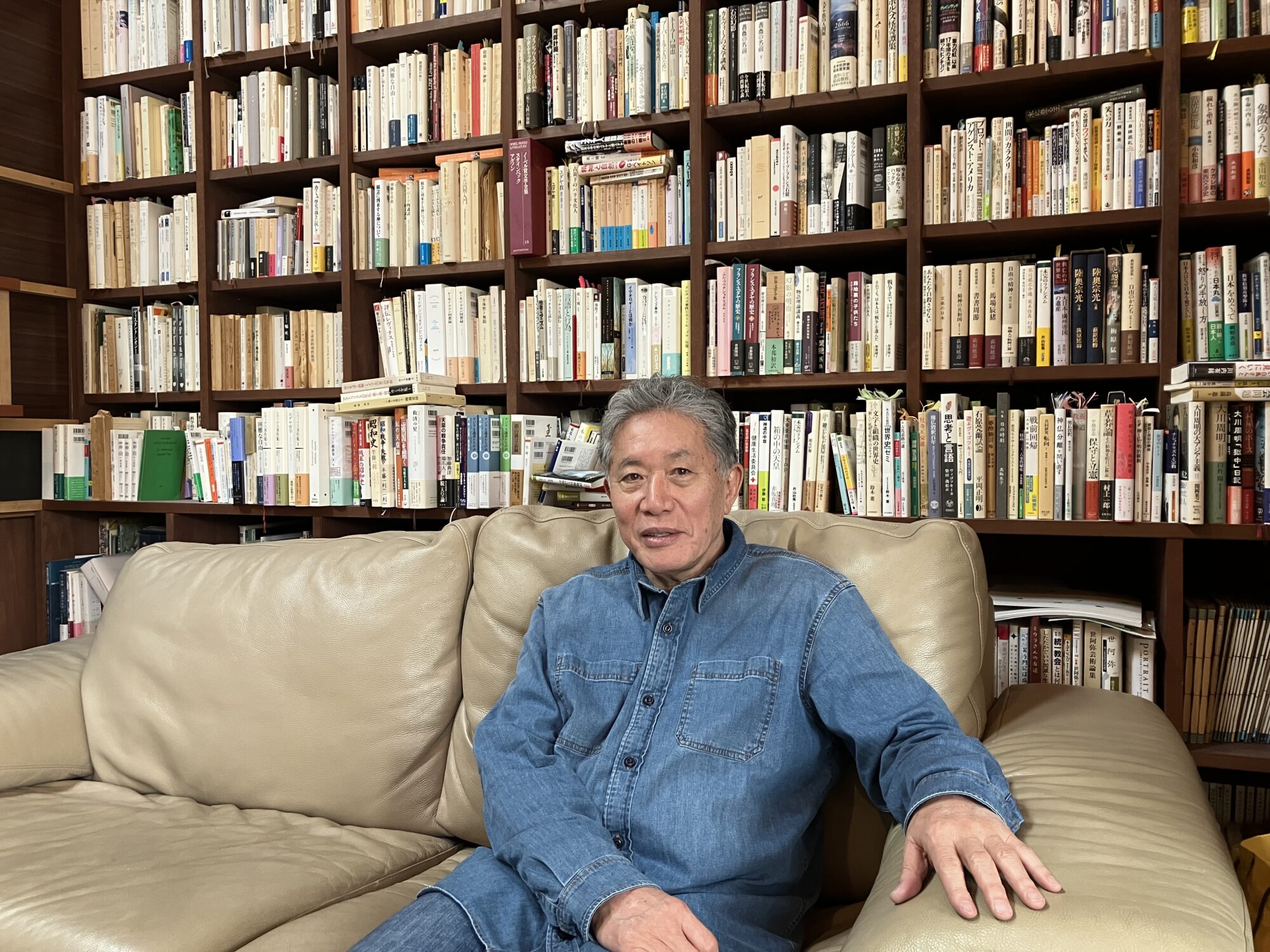

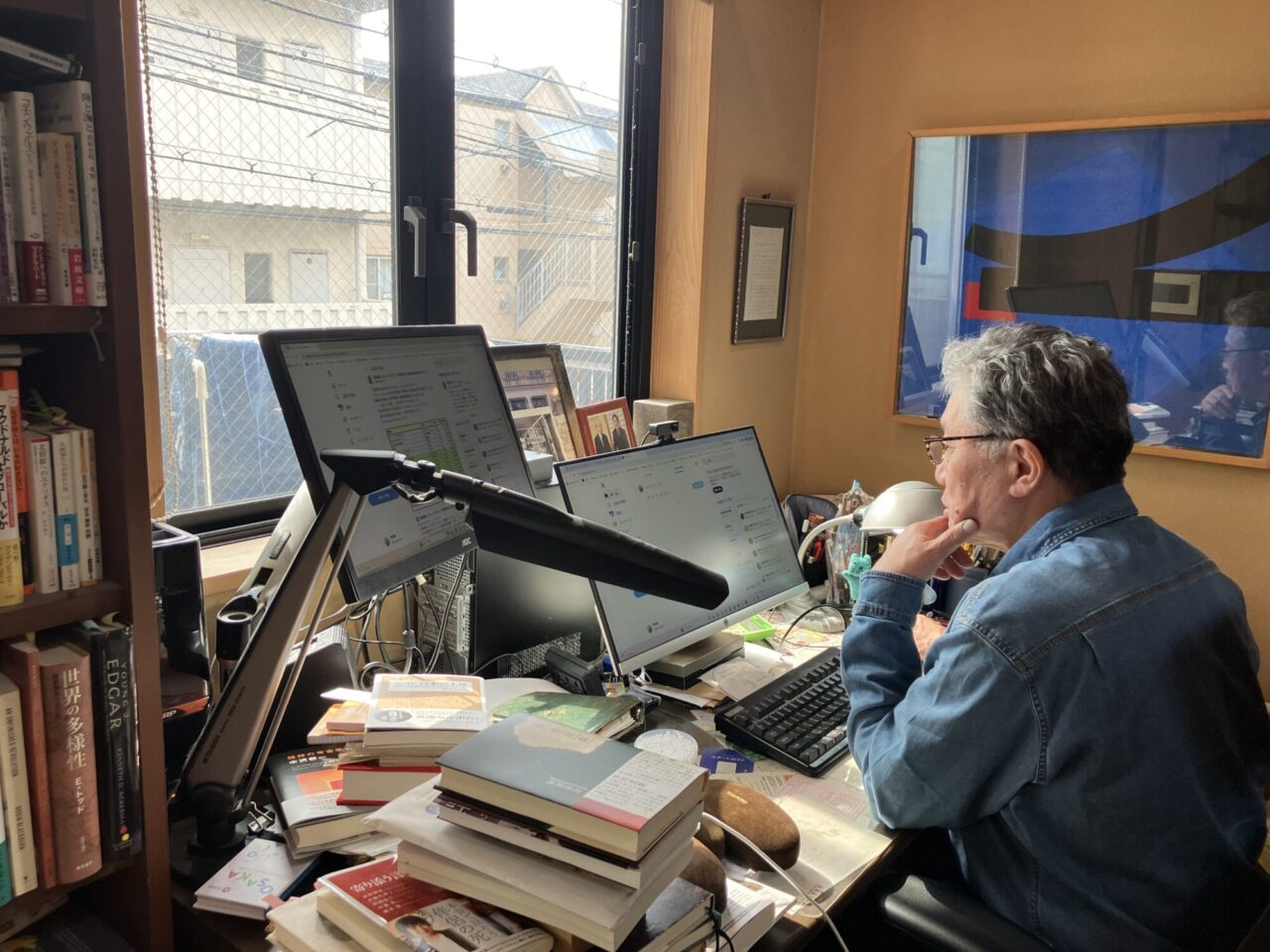

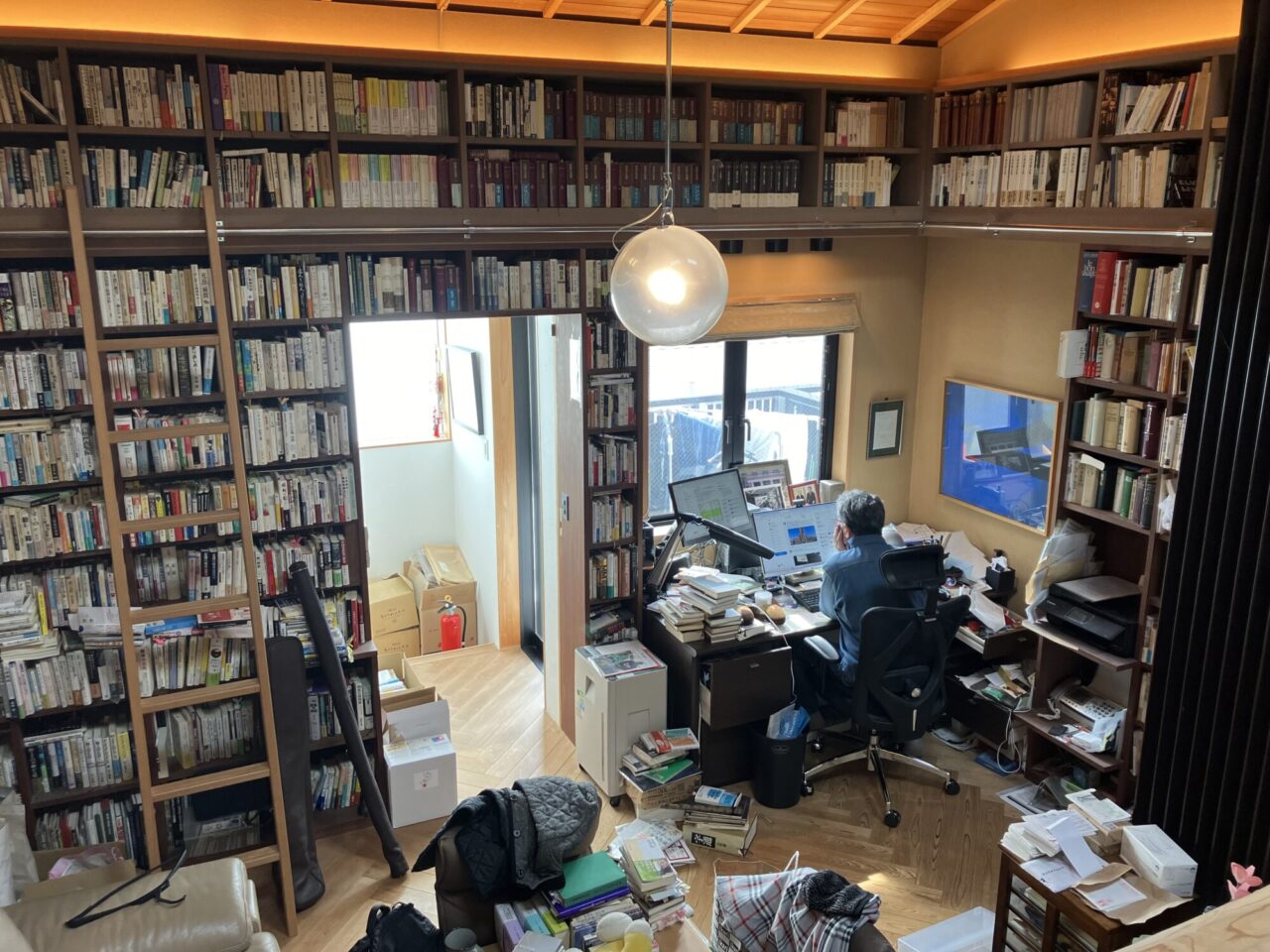

今回は数多くの本を執筆しながら、合気道の道場兼哲学の寺子屋である「凱風館」を主宰する思想家の内田樹さんにお話を伺いました。そしてその解決策を探っていきます。

自己責任は「貧乏くさい」

──若者が孤立する社会を生み出している一因として、私は「自己責任」がキーワードになっていると考えているのですが、内田先生はどのように思われますか?

「自己責任」て「貧乏くさい」言葉だなって思う。「自己責任」論というのは、本来であれば税金を使って政府なり自治体がしなければならないことを市民に向かって「それは自分でやれ」と言うことでしょう。バブル崩壊から2010年に中国に抜かれるまで、日本はずっと世界第二位の経済大国だった。

でも、バブル崩壊後いきなり「貧乏くさく」なった。富の配分について、バブル期まではわりと鷹揚だったんだ。けれども、いざパイが縮み始めると、「分配についてもっと厳密になろう」と言い出すやつらが出て来た。社会的有用性とか生産性とか集団への貢献度とか、そうする指標に基づいて「役に立つ人間に多く、役に立たない人間には少なく」傾斜配分しようという話が出て来た。

でも、これはおかしいと思う。だって、公的支援が必要なのは、税金が払えないとか、医療費が払えないとか、学費が払えないとか、そういう社会的弱者だから。本来、弱者支援のために「公共」というものは存在するはずなのに、「あいつら有用性も生産性もないじゃないか。そんなやつらに公共財を優先的に分配するのはおかしい」と言い出したのが、「自己責任論」だった。

バブルの崩壊がコモンを崩壊させた

高度成長期やバブル期のようにひたすらパイが大きくなっているときは、自分の取り分が前年比よりも多ければ、隣の人間の取り分のことなんかあまり気にならないものなんだよ。でも、いざパイが縮み出すと、途端「誰か取り過ぎているやつがいる」と騒ぎ出す。パイが大きくならない以上、他人の割り前を削らないと自分の取り分は増えないから。

「評価」とか「査定」とかいうことがうるさく言われ始めたのも同じ頃だったな。あれも組織への貢献度に従って資源を傾斜配分するという、字面だけを見ると合理的だけれども、目的は「パイを大きくすること」じゃなくて、「他人のパイを小さくすること」だった。

だから、自己責任論を支える感情って、「嫉妬」とか「羨望」とか「あら探し」という、いじましいものでしょう。そんなせこい動機で組織マネジメントをしていたら、そりゃ、組織のパフォーマンスは下りますよ。この自己責任論とコモン※の崩壊はまさに軌を一にしていたと思う。

※コモンとは共有資源や共同利益を指す概念。地域社会が機能していた時代、メンバー同士が共通の資源や関心事について協力し、共有資源の管理や共同利益の追求を行なっていた。

――現在若者の貧困、孤立が深まっています。どう認識したらよいのでしょうか?

貧困と孤立は関係ないんだよ。貧しいから人は孤立するわけじゃない。僕が生まれたのが1950年、戦争が終わってまだ5年。すごく貧しい時代だった。服なんか着回しだし、晩御飯のおかずは一品、狭い家に肩寄せ合って暮らしていた。

欲しいものがあって、「お母さん買って」とか言っても「ダメ」と却下される。「なんで?」って訊くと「うちは貧乏だから」と言われる。「なんで貧乏なの」と訊くと「戦争に負けたから」。それで問答は終了。みんな貧乏だった。でも、孤立してはいなかった。

地域社会は相互扶助で成り立っていた

だってまだ行政がろくに機能していないから、防犯にしても防災にしても公衆衛生にしても、自分たちで支えないと、誰も支えてくれなかったから。みんなで夜回りをして、どぶさらいをした。相互支援しないとちゃんとした暮らしができなかった。だから、融通できるものは融通し合い、子どもたちの面倒も見合った。

貧乏だったけれど、子どもたちは日が暮れるまで路地や神社の境内で遊びまくって、とても明るい時代だったと思う。その頃の日本人は貧乏だったけれど、貧乏くさくはなかった。

日本人が貧乏くさくなっていくのは、僕の記憶だと1964年の東京オリンピックからだね。高度経済成長が始まって、再び先進国入りした時代。高速道路が通ったり、新幹線が開通したりしたけれど、その頃から地域共同体が解体し始めた。

それまでは近所のうちは出入り自由だったんだよ。「こんちは」って言って入っていって、遊んでいるとおやつを出してくれた。ところが、だんだん豊かになって、各家庭に電化製品が入って来る頃になると家の間に格差が出てきた。それまではみんな同じように貧乏だったんだけど、先に豊かになる人が出てくる。

最初にテレビを買ったり、冷蔵庫を買ったりする家は、まわりの「邪眼」を恐れて、家を閉ざして、ブロック塀で家を囲んで、家のなかを隠そうとするようになった。そうするともう気楽に遊びには行けないんだよ。玄関には鍵がかかっているし。

そのうち最初にお金持ちになった人たちから順番に郊外に家を建てて出ていって、わりとあっさり相互扶助的な共同体は解体していった。僕は50年代の地域共同体の温かさがすごく好きだったので、60年代に入って一気に共同体が崩壊していく様子は寂しかった。

共同体の崩壊は資本主義の要請

86年に糸井重里さんが『家族解散』っていう本を書くんだけど、これはその時代に風潮をみごとに言い表していたキャッチコピーだったと思う。もう家族で顔突き合わせて、お互いに気を使いながら暮らすことなんかないよ、ひとりひとりが「自分らしい」ライフスタイルを生きるべきだ。そういう生き方が正しいという社会的合意が出来上がった。

でも、これも「自分らしく生きる」という字面だけ見るとよさそうだけれど、実は資本主義の要請だったんだ。だって、家族が解散したら、それまで一家に一つあれば済んだものが人数分要ることになるでしょう。部屋も冷蔵庫もテレビもオーディオも鍋やお皿に至るまで、家族が解散したら人数分の需要が発生する。「家族解散」は市場のビッグバンをもたらす号砲だったんだ。

考えればわかると思うけれど、家族が消費単位だと、なかなか消費行動は活性化しない。大きい買い物をするときには家族の合意形成が必要だから。ボーナスが出たというときにパパは新車に買い替えたいと言い、ママは冷蔵庫を買い換えたいと言い、爺さんは墓を買おうと言い、子どもはゲームを買ってと言い、みんなのいうことがばらばらだと、結局お金は使われずに近所で中華食って、あとは貯金ということになる。

でも、家族を解散して、消費単位が個人になると、もう誰も消費行動に口を出さない。誰の同意も要らなくなる。「自分らしく生きる」ということは、自分の好きな部屋に、好きな家具を並べて、好きな音楽を聴いて、好きなときに好きなものを食べる…ということだから、もうお金を借りても買い物をする。家族解散してしまえば、消費行動についてはもう誰の同意も要らなくなる。資本主義が家族解散をどれほど歓迎したか、わかるでしょう。

共同体が生活の基礎単位だと消費行動は活性化しない。これはぜひ覚えておいて欲しいことなんだ。だって、最も重要な財が「コモン」として共有されているなら、もう市場で貨幣を出して買う必要がないから。生きる上で一番たいせつなものはみんなで共有して、共同で使用する。コモンが豊かであれば、個人資産が乏しくても、豊かな生活ができる。それじゃ、資本主義は困るんだよ。

だからまず地縁共同体を解体し、血縁共同体を解体し、最後に家族が解体された。これはシステムの要請なんだ。別に誰かが悪意をもって行なったことではなくて、社会全体が「共同体を解体せよ」というスローガンに唱和したんだ。バブル期の文学作品やテレビCMを見る機会があったら、ぜひその点に注目して欲しい。とにかくあらゆる機会を通じて、共同体を解体せよ、孤立して「自分らしく」生きろというイデオロギーが発信され続けたんだから。

そしてこの時代の人たちは、どういう服を着て、どういう車に乗って、どういう家に住んで、どういうワインを飲むかっていう消費活動を通じて記号的に自己表現ができると信じていた。「何を買うか」が自己表現であり、自己実現だと信じられていだんだ。いまから思うと不思議だよね。それまでは「何を創り出すか」が唯一の自己表現手段だと信じられていたのに、80年代から「何を買うか」が唯一の自己表現手段だと信じる人たちが群れをなして登場してきたんだから。

――自由でもあるけど、孤立でもあったと

いや、そのときは「孤立している」というようなネガティブな感情は誰も持っていなかったんじゃないかな。とにかくお金があれば自由が買える。お金があればアイデンティティが買える。だから、とにかくお金を稼ぐことが最優先という時代だった。そして、80~90年代って、ほんとうに簡単にお金を稼ぐことのできる時代だったんだよ。いまからは信じられないけれど。

でも、いまはみんな貧乏になってしまったにもかかわらず「消費活動を通じて自己実現し、自分らしさを表現する」というイデオロギーだけは生き残った。だから、お金がない人は自己表現できないし、自分が何者であるかを社会的に発信して承認されるということができないと信じ込んでいる。いや、もちろんほんとうはお金なんかなくてもいくらでも自己表現はできるし、社会的承認も得られるんだけれど、本人が「お金がないので、自分が何者であるかを表現できない」と信じ込んでいるんだからしかたがない。

だいたい「自分探し」とか「自己実現」とか「自己責任」とか、あたまに「自分」とか「自己」とか付くアイディアは、おおかた資本主義のプロパガンダ※だと思った方がいいよ。自己をうるさく強調するやつは、共同体とか他者との共生とかには興味がないんだから。自己責任というのは「お前がしたことの責任は誰も分かち合ってくれない」ということでしょう。

※プロパガンダとは広く触れ知らせること。思想や教義などを宣伝することで、プロパガンダは情報の流れや社会の意見形成に大きな影響を与えている。

それは「この世に共同体なんてものはないんだよ」と告げているのに等しい。実際に英国のサッチャー首相は「社会などというものは存在しない」って言ったんだからね。自分が失業したり、貧乏になったりするのは「社会の責任」じゃなくて、「お前ひとりの責任」だと。

僕が若い頃は自分のオリジナリティは消費活動ではなくて、何を「創造する」かによって決されると信じられていた。僕はそう信じていたし、いまもそう信じている。でも、創造とか生産とか製作というのは共同的にしか果たし得ないことなんだよ。だって、ひとりじゃ、何も創り出せないでしょ。映画撮るにしても、芝居やるにしても、音楽やるにしても、文学やるにしても一緒にやる仲間が要るし、観衆や読者という他者が要る。

自然科学研究をやるにしても科学者たちの「パラダイム」に属していなければならない。創造って、周りの人と共同作業しながら、他の人ができないことを自分がやったり、自分ができないことを他の人にやってもらったりするなかで、自分の個性とか「余人を以ては代え難い」資質を発見してゆく、そういう共同作業なんだから。

(後編につづく)

インタビュー・執筆:青木真兵/編集:熊井かおり

「寄付で応援」してみませんか?

わたしたちは、みなさまからのご寄付を収入に活動を続けています。どんな境遇にあっても、「生きていける」と思えるようなつながりを得られる社会を、わたしたちと一緒に実現する仲間になってください。

10代の孤立を解決する認定NPO法人D×Pには、1,000円から寄付ができます。ぜひご検討ください。

あなたも、不登校経験・経済的困窮・発達障害などの生きづらさを抱えた10代を孤立させないセーフティネットをつくりませんか?