「ムーブメント」を生み出すには何が必要? 社会を変えるためのアイディアを佐久間裕美子さんに学ぶ

貧困、虐待、いじめ、不登校。さまざまな困難の中にあって苦しむ若者に対して「何とか力になりたい」。そう真摯に感じてくださる多くの方々が、今、寄付や応援の言葉などを通じてD×Pを支えてくださっています。

でも、「社会を変える」というのは、本当に難しいこと。

もっと若者たちの支えになる法制度や公的なサポートが必要ですが、政治の場に議論が持ち込まれるためには、社会に「ムーブメント」が必要です。より多くの人たちを巻き込んで、私たちの抱えている課題をシェアしたい。

一緒に声を上げる仲間を増やしたい……でも、どうしたら?

こうした疑問へのヒントを集めるべく、D×Pでは「今井の部屋」という不定期のイベントシリーズをはじめました。(「部屋」と言いながらあちこち出向いていく予定です!)

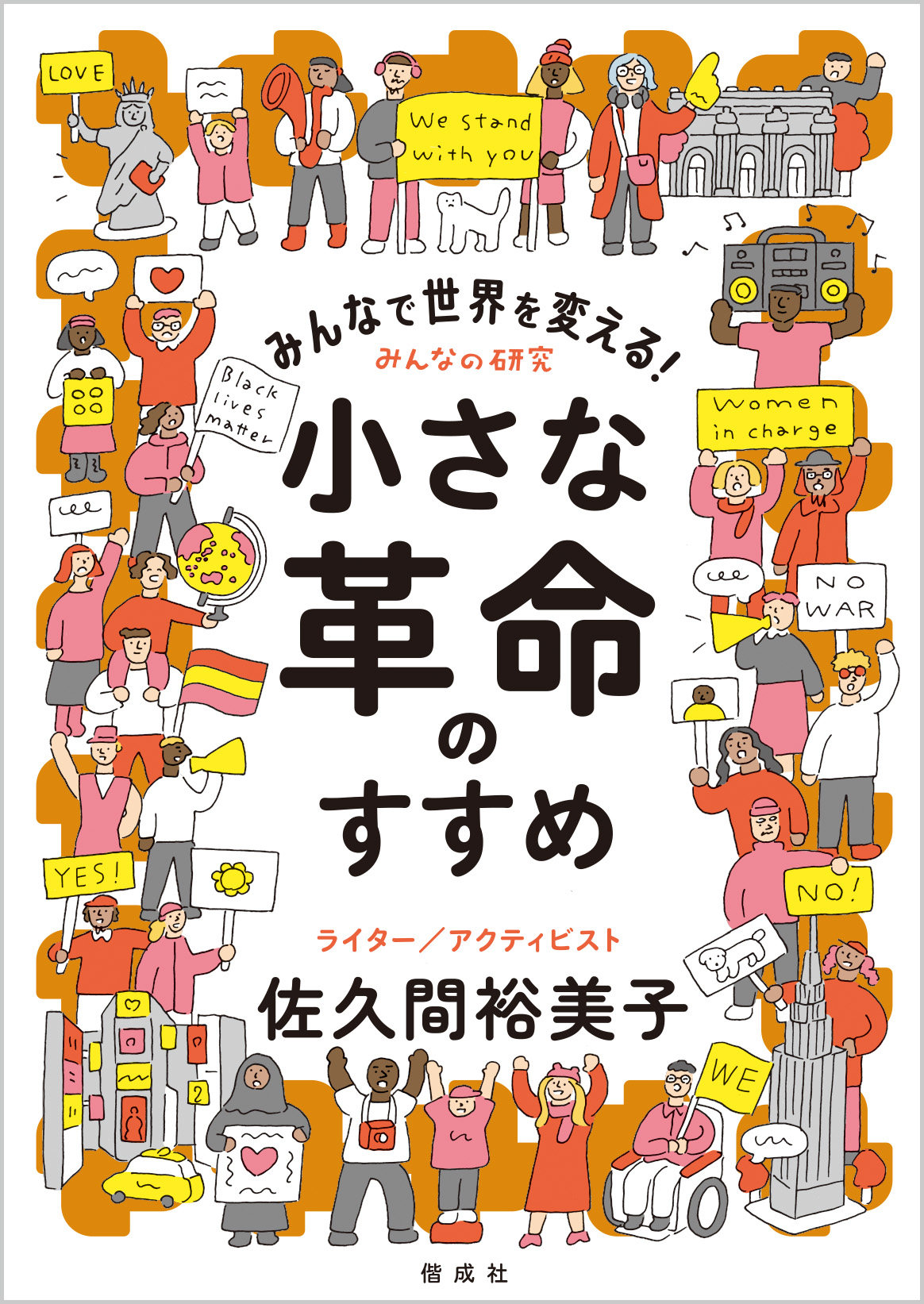

今回のゲストは、アメリカの市民運動に詳しいライターの佐久間裕美子さん。著書『ヒップな生活革命』『WEの市民革命』で社会課題に立ち向かう市民の姿を取材し、ご自身もアクティビストである佐久間さんと、「ムーブメントづくり」について語り合いました。

(※本記事は4月16日に開催したイベントの内容を再編集して記事化したものです)

まるでお祭り。アメリカのデモの特徴とは?

1998年からニューヨークに暮らしている佐久間さん。自己紹介を兼ねて紹介してくださったアメリカでのデモの様子は、まるでお祭りのような雰囲気が漂います。

「日本とはちょっと違いますね」と今井が率直なコメントをすると、「難しいイシューに向き合うためだからこそ、『楽しさ』という要素を大事にしている人は多いと思う」と佐久間さん。

佐久間さん:私がアメリカで一番最初に参加したのは、確かイラク戦争反対のデモでした。こんなに人が集まるんだ、とびっくりして。けっこう長い行進だったのですが、その中でみんな歌ったり踊ったりしていて、「最近どうなの?」と世間話もしている。

中絶の権利のためのデモは、深刻なテーマがありつつも、パーティかというくらいみんな衣装に気合いが入ってましたね。私はあまりマメじゃないので、遅れてのこのこ合流したら帽子とか鳴り物とか渡されて(笑)。「楽しさ」という要素をみんな大事にしているかもしれません。

会場から、「(楽しい雰囲気のおかげで)参加のハードルが低くなるメリットはあるけど、デメリットとして本質を見失ったり、不謹慎だと捉えられたりすることはないですか?」という質問があがると…

佐久間さん:本質を見失わないのは大前提ですよね。集まる理由を正しく理解してほしいという思いはあります。ただ、頭数は絶対に多い方がいいんです。不謹慎と言われることがあっても、とにかくその場に行くだけで相当なエネルギーを使ってることを評価してほしいし、そこでの心の持ちようまで誰かに支配されたくないじゃないですか。

あと、デモの形は色々あっていいはずなんですが、たまにデモによっては「殺せ〜」など、主張や訴えとは言えない強い言葉を張り上げる人が集まって、憎悪に溢れた空気になっちゃうことがある。そういう風にならないためにも、また、参加しやすい雰囲気をつくるためにも、なんか楽しそうだぞ、という雰囲気づくりって大事なのかなと思います。

個人主義の国だけど、人と人とのつながりも強いアメリカ

デモへの参加は「楽しく」が鍵。そうした気づきを得る一方、日本では社会課題について声を上げることや、政治の問題を日常の中で話題にすることがあまり一般的ではない、という“そもそも論”が気になってきます。

今井:僕らD×Pが日頃接している若者たちは、ヤングケアラーだったり、経済的に困窮していたり、虐待を受けていたり、本当に困難な状況にいます。

LINEの相談サービス「ユキサキチャット」には今、13歳から25歳の若者が登録していて、そこでアンケートをとると、だいたい100〜300人が回答してくれるんです。政治に関する意見を投げかけた時は、「政治家にはこういう苦しい状況をわかってほしい」といった切実な声が上がりました。でも同時に選挙などに関心がない子も多いような気がしていて……。

国民性などの前提ももちろんあるでしょうが、「政治」や「社会」について考える余裕がないという人が全体的に多いと感じています。

佐久間さん:日本だと、苦しい状況について「自分個人の問題」だと思ってる人が多い印象を受けます。自分の親が悪いから、うちの家庭が特殊だから、って。でもそういう生きづらさって絶対に社会の構造とつながってるはずで。

私がアメリカに渡ったのは90年代ですが、ずっとアメリカのことを個人主義の国だと思ってたんですよ。詮索もされないし、個として尊重してくれるけど、自分のことは自分でやろう、自己責任だよ、っていうイメージ。

でも、実際には、ご近所付き合いや地域のコミュニティに心強さを感じたこともいっぱいありました。コロナ禍や、ハリケーンの時、「あそこのおじいちゃん、おばあちゃん大丈夫かな」と安否を確認するための電話やメッセージのネットワークが住民たちによって素早く組織されるのを見てきたことで、「ここにいて大丈夫」という安心感を持つことができてきのだと思います。

あと大統領選の選挙期間中、いろんなムーブメントが発生するのですが、たとえば遠くの地域でも、投票所へのアクセスが悪いエリアで長蛇の列をつくる人たちのためにピザを送ろう、という呼びかけががSNSで起きるようなこともあります。

個人主義と言いながら、そういう人と人とのつながりが運動の内外で大切にされていることが、今のアメリカの特徴かもしれない。今、使われる言葉の主語が「I」から「WE」に変わってきたというGoogleのデータをもとに『Weの市民革命』を書いたのですが、その傾向は時代の変化とともに強まっているとも感じます。

「支援する」「支援される」を超えて、一緒に社会に参加する

今井:ピザを届けるって、面白いですね。NPOは解決したい社会問題がかなり明確にありますが、それ以前に、人と人とのつながり、社会との接点を生み出す存在になれないか……と、最近考えていたところでした。

たとえば今、D×Pが運営している大阪のユースセンターに来る子に「料理一緒につくろうよ」って声をかけたら、率先してやる子もいます。だから、「支援する側」と「支援される側」という関係性じゃなくて、社会の中の一員としてお互いに接することができる場を作れないかな……と、アメリカのお話を聞いて考えていました。関係性を紡いでいく、「関係人口」を増やす、と言うんでしょうか。

そう構想する今井に、佐久間さんは自身が主催するコミュニティ「Sakumag」について紹介してくださいました。

Sakumagは、当初は佐久間さんの日記メディアでしたが、『Weの市民革命』の刊行を機に読者が発信者としても参加するようになり、双方向型のメディアに成長。現在は情報共有のSlack掲示板やZoomの「よりあい」、勉強会「Study」などをベースに、有志によるサイドプロジェクトがいくつも誕生しています。

佐久間さん:Sakumagは、ひとつの目的を達成するために集まったわけじゃないんです。みんながそれぞれやりたいことがあって、やりたい時に手を挙げる。

最近では、ジェンダー問題について考えている音楽プロデューサーの方が実験的に音楽イベントを主催したり、廃棄材料を使った編み物の会をやったり、運動に参加することを楽しいと思ってもらえるような工夫をしています。参加の入り口はたくさんあっていいような気がしていて。

市民運動は、「問題があるからミーティングしましょう」っていうスタンスだけではやっぱり「怖い」と思う人もいるかもしれないし、自分の「楽しい」という気持ちを大切にしないと、深刻な社会課題や変わらない現実に、心が疲れたりすることもある。

活動自体は真面目なんだけど、その合間にみんなでおしゃべりをしたら孤独感が紛れたり、感情をシェアすることもできて、そういうことが自分の心を助けてくれています。

友達をつくるつもりで集う。私たちに必要なコミュニティ

今井:これは僕にとっても課題ですが、NPOの広報は、社会課題の発信や活動報告に力を入れがちだと思うんです。でも、もっといろんな人に“楽しく”参加してもらう枠組みづくりはこれから頑張っていきたいと、お話を聞いていて感じました。伝え方の工夫で関係人口は増やせるかもしれない。

佐久間さん:ボランティアって、日本だと「奉仕」って訳されることが多いですよね。でも、ただの奉仕に留まらなくて、参加することそのものに充足感や喜びを得られることがあります。私だって、義務感や奉仕の気持ちだけでは、多分、市民運動は続かないかもしれない。ボランティアで「友達が一人できました」っていうのも、すごく大事なことだと思いません?

今井:「つながり」の大切さですよね。僕も、今ユースセンターがある周辺で、商店街にいるおばあちゃんにめっちゃ声かけたりします。

佐久間さん:それ、大事ですよ! そもそも今、友達がいない大人が多すぎますからね(笑)

子どもも大人も孤立しがちな現代社会において、市民運動は失われた「つながり」を再構築する可能性も持っていることが、佐久間さんのお話からうかがえます。

「支援する側」「支援される側」という枠組みを超えたコミュニティや、ムーブメントをつくっていくためにはどうしたらいいか。大いにヒントを得たトークイベントとなりました。

執筆:清藤千秋(株式会社湯気)/編集:熊井かおり

「寄付で応援」してみませんか?

わたしたちは、みなさまからのご寄付を収入に活動を続けています。どんな境遇にあっても、「生きていける」と思えるようなつながりを得られる社会を、わたしたちと一緒に実現する仲間になってください。

10代の孤立を解決する認定NPO法人D×Pには、1,000円から寄付ができます。ぜひご検討ください。

あなたも、不登校経験・経済的困窮・発達障害などの生きづらさを抱えた10代を孤立させないセーフティネットをつくりませんか?

今井の部屋プロジェクト

produced by D×P,株式会社湯気

D×Pの活動をより広めていくためのトークイベントを開催するプロジェクトです。イベントではD×P理事長の今井が、専門性や分野を超えたゲストと様々なトピックについてトークを交えます。

よかったら、ご意見・ご感想をお寄せください!

ここに書かれた内容はD×PのWEBサイトやSNSでご紹介させていただくことがあります。